板块运动与地震百科大全

板块运动是地球表面最为壮观且重要的地质现象之一,它与地震之间存在着紧密的联系。地震作为一种极具破坏力的自然现象,给人类社会带来了巨大的损失和灾难。本百科大全将详细介绍板块运动的相关知识以及地震的方方面面。

一、板块运动

地球的地壳并非是一个完整的整体,而是由多个大小不一的板块组成。这些板块如同巨大的拼图碎片,漂浮在地球的软流层之上,不断地缓慢移动。目前,科学界普遍认可的是全球主要有六大板块,分别是太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块和南极洲板块。

板块运动主要有两种形式:扩张和碰撞。扩张是指两个板块相互远离,中间形成新的地壳,例如大西洋中脊就是由于美洲板块与亚欧板块和非洲板块的扩张而形成的。碰撞则是两个板块相互挤压,导致地壳隆起或俯冲,形成山脉、海沟等地形特征。例如喜马拉雅山脉就是由于亚欧板块与印度洋板块的碰撞而隆起的。

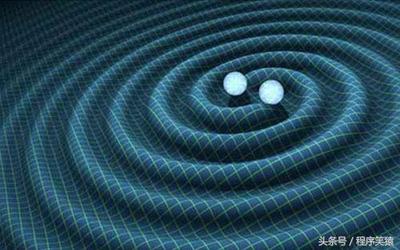

板块运动的驱动力主要来自地球内部的热对流。地球内部的热量使得地幔物质上升,到达地壳底部后向两侧流动,带动板块运动。这种热对流过程是一个极其缓慢的过程,通常以每年几厘米到十几厘米的速度进行,但正是这种缓慢的运动,在漫长的地质历史中塑造了地球的表面形态。

二、地震的定义与成因

地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波。地震的成因主要与板块运动有关。当板块相互挤压、碰撞或扩张时,地壳内部的应力会不断积累,当这种应力超过岩石的强度极限时,就会引发地震。

例如,在板块碰撞带,如喜马拉雅山脉附近,由于亚欧板块与印度洋板块的强烈挤压,地壳中的岩石发生破裂和错动,从而引发了多次强烈地震。在板块扩张带,如大西洋中脊,由于地壳的拉伸和断裂,也会导致地震的发生。

人类活动也可能引发地震,如大型水库的蓄水、地下核试验等。这些活动改变了地下的应力状态,可能触发局部地区的地震。

三、地震的分类

1. 按震源深度分类

- 浅源地震:震源深度小于 70 公里的地震,约占地震总数的 70%。这类地震对地面建筑物的破坏较大。

- 中源地震:震源深度在 70 - 300 公里之间的地震。

- 深源地震:震源深度大于 300 公里的地震,数量较少,但对地球内部结构的研究具有重要意义。

2. 按震级分类

- 微震:震级小于 3 级的地震,人通常感觉不到。

- 有感地震:震级在 3 - 5 级之间的地震,人们能够感觉到,但一般不会造成明显的破坏。

- 破坏性地震:震级大于 5 级的地震,会对地面建筑物和基础设施造成不同程度的破坏。

- 强烈地震:震级大于 7 级的地震,具有巨大的破坏力,可能引发山体滑坡、海啸等次生灾害。

四、地震的监测与预报

地震监测是预防地震灾害的重要手段。全球各地建立了众多的地震监测台站,通过地震仪等设备实时监测地震的发生。这些监测数据通过网络传输到地震监测中心,进行数据分析和处理。

目前,地震预报仍然是一个世界性的难题。虽然科学家们通过对地震前兆的研究,如地壳变形、地磁场变化、地下水异常等,试图预测地震的发生,但由于地震的复杂性和不确定性,准确的地震预报仍然难以实现。

五、地震的防御措施

1. 建筑抗震设计:在建筑设计中,应考虑地震的影响,采用抗震结构和材料,提高建筑物的抗震能力。

2. 地震应急演练:定期组织地震应急演练,提高人们的地震应急意识和逃生能力。

3. 加强地震监测和研究:不断改进地震监测技术,提高地震监测的精度和及时性,为地震预报和防御提供科学依据。

4. 建立地震保险制度:通过地震保险制度,减轻地震灾害给个人和企业带来的经济损失。

板块运动是地震发生的根本原因,了解板块运动的规律和特点,对于预防和减轻地震灾害具有重要意义。我们应加强对地震的监测和研究,提高地震防御能力,以减少地震给人类社会带来的损失。

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章